Wirtschaftliche Entwicklung der letzten 20 Jahre

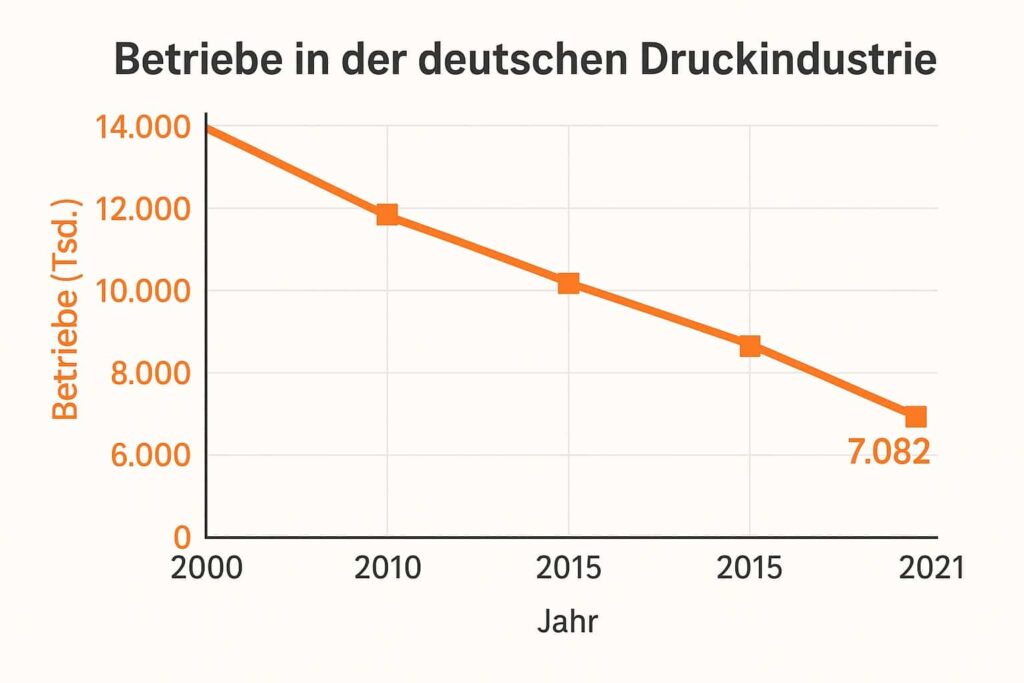

Anzahl der Unternehmen: Die deutsche Druckindustrie hat in den letzten zwei Jahrzehnten einen erheblichen Strukturwandel durchlaufen. Die Zahl der Druckereien (umsatzsteuerpflichtige Betriebe) ist seit der Jahrtausendwende stark rückläufig. Im Jahr 2000 gab es noch rund 13–14 Tausend Druckereibetriebe in Deutschland.

Bis 2010 war diese Zahl bereits auf etwa 10.000 gesunken.

Seither setzte sich der Rückgang fort, beschleunigt durch Konsolidierungen und Insolvenzen.

Erstmals fiel die Anzahl der Betriebe 2011 unter die Marke von 10.000.

Im Jahr 2021 wurden laut Branchenstatistik nur noch 7.082 Betriebe gezählt – das entspricht etwa einer Halbierung der Unternehmenszahl innerhalb von 20 Jahren.

Gründe dafür sind Marktbereinigung, Betriebsschließungen und Insolvenzen infolge des Wettbewerbs- und Kostendrucks sowie Effizienzsteigerungen (einhergehend mit Zusammenschlüssen und Übernahmen).

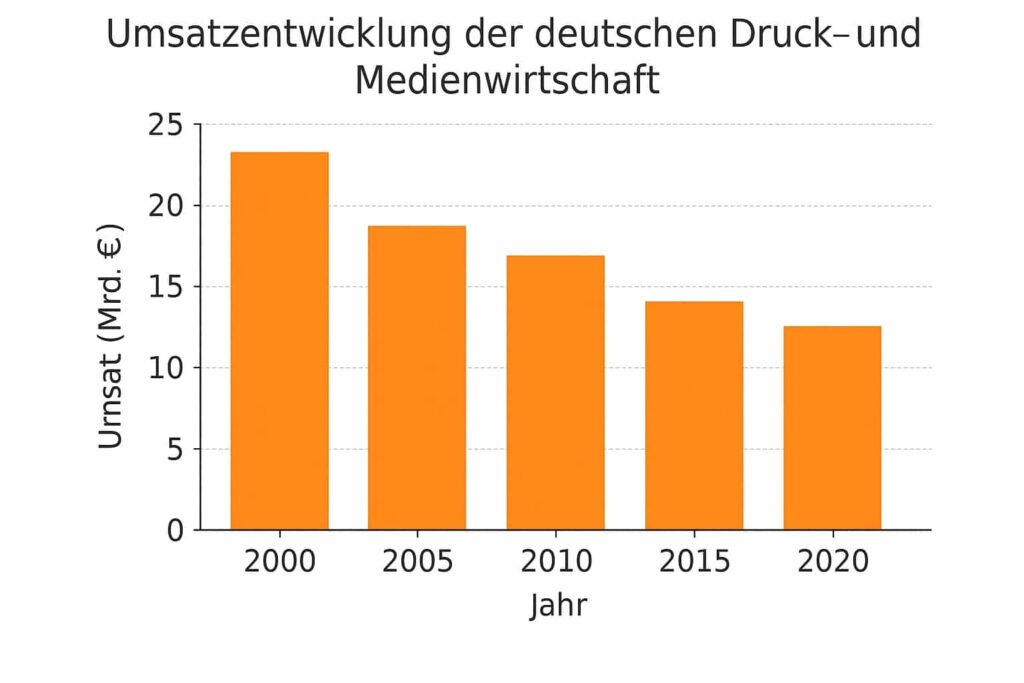

Umsatzentwicklung: Die Branche verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Umsatzrückgang, wenngleich nicht ganz so drastisch wie der Beschäftigtenabbau. In den frühen 2000er Jahren erzielte

die deutsche Druck- und Medienwirtschaft Jahresumsätze über 20 Mrd. € – in den Spitzenjahren vor der Finanzkrise sogar um 25 Mrd. €.

Nach dem Rekordjahr 2000 ging der Branchenumsatz bis 2011 um etwa 20 % zurück.

Im Jahr 2010 lag der Gesamtumsatz der Druckbranche bei rund 20–21 Mrd. €.

In den Jahren vor der Corona-Pandemie bewegten sich die Umsätze relativ stabil zwischen 19 und 21 Mrd. € jährlich.

Die COVID-19-Krise fügte der Branche jedoch einen schweren Dämpfer zu: Im Corona-Jahr 2020 brach der Umsatz auf rund 16,5 Mrd. € ein – ein Minus von ca. 18 % gegenüber dem Vorjahr. Eine nachhaltige Erholung blieb 2021 aus; der Branchenumsatz stagnierte auf etwa 16,5 Mrd. € und erreichte damit weiterhin nicht das Vorkrisenniveau.

Erst 2022 kam es nominal zwar zu einem Umsatzanstieg (bedingt durch starke Preissteigerungen), real jedoch ging die Produktion weiter zurück.

Insgesamt zeigt sich über 20 Jahre eine deutlich schrumpfende Umsatzbasis, was hauptsächlich auf den Rückgang druckabhängiger Märkte (z. B. Zeitungen, Akzidenzdruck für Werbung) zurückzuführen ist.

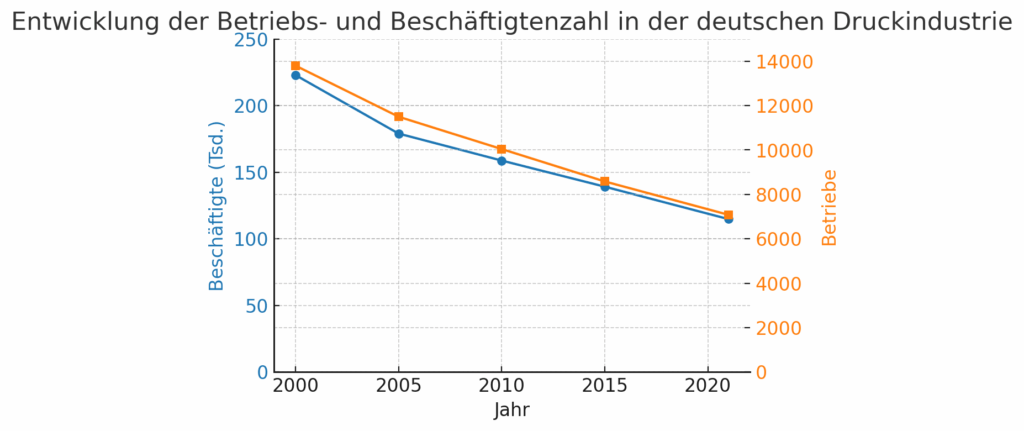

Beschäftigtenzahlen: Noch gravierender ist der Personalabbau in der Druckindustrie.

Im Jahr 2000 beschäftigte die Branche laut Bundesagentur für Arbeit noch über 222.000 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter.

Seither sank diese Zahl kontinuierlich:

2010 waren es nur noch ca. 159.000 Beschäftigte und bis 2018 ging die Zahl auf etwa 131.000 zurück.

Aktuell (Stand 2021) zählt die Druck- und Medienwirtschaft Deutschlands rund 114.800 Beschäftigte.

Damit hat sich die Belegschaft in gut zwei Jahrzehnten beinahe halbiert.

Abb. 1 verdeutlicht den Parallelverlauf von Unternehmens- und Beschäftigtenrückgang in diesem Zeitraum. Die Ursachen liegen in Produktivitätssteigerungen (Automation und effizientere Prozesse) sowie im Nachfragerückgang bei vielen Printprodukten, was einen entsprechenden Personalabbau zur Folge hatte.

Marktstruktur und Unternehmensgrößen: Die deutsche Druckereibranche ist traditionell mittelständisch geprägt und stark fragmentiert. Eine große Zahl kleiner Handwerksdruckereien steht einer kleinen Zahl großer Betriebe gegenüber.

Abb. 2 zeigt die Struktur nach Betriebsgröße im Jahr 2021:

Rund 70 % der Druckbetriebe beschäftigen weniger als 10 Mitarbeiter, weitere ~12 % haben 10–19 Beschäftigte. Diese Kleinstbetriebe (unter 10 Beschäftigten) stellen zwar die Mehrheit der Unternehmen, verfügen aber nur über etwa 13 % der gesamten Belegschaft.

Größere Unternehmen ab 100 Mitarbeitern sind sehr selten (nur ca. 3 % der Betriebe), vereinen aber fast 40 % aller Beschäftigten der Branche auf sich. Es existieren nur wenige sehr große Druckunternehmen mit über 500 Mitarbeitern (unter 0,5 % der Betriebe), doch auch deren Beschäftigtenanteil liegt immerhin bei rund 6 %.

Diese Zahlen machen deutlich, dass Konzentrationstendenzen im Gang sind:

Ein großer Teil des Produktionsvolumens entfällt auf relativ wenige größere Druckereien, während viele Kleinstanbieter nur kleine Marktanteile haben.

Bei einer Analyse von 915 erfassten Druckerei-Unternehmen sind Mikrobetriebe stark unterrepräsentiert – nur etwa 1 % dieser erfassten Firmen beschäftigen weniger als 10 Personen (während es in der Gesamtbranche ~70 % sind).

Die Datenbank enthält vor allem mittlere und größere Firmen, die zusammen einen Umsatz von rund 15,2 Mrd. € erwirtschaften (Summe der letzten verfügbaren Jahresumsätze).

Dieser Wert kommt dem gesamten Branchenumsatz bereits sehr nahe, was darauf hindeutet, dass die vielen kleinsten Druckereien zusammengenommen nur einen relativ geringen Umsatzanteil halten. Die Marktkonzentration hat in den letzten Jahren tendenziell zugenommen:

Während zahlreiche Kleinbetriebe aufgegeben haben, sind einige Großbetriebe gewachsen.

Dennoch bleibt die Druckbranche im Vergleich zu anderen Industriezweigen zersplittert – ein mittelständisch dominiertes Marktgefüge, in dem Kooperationen und Nischenstrategien für kleinere Druckereien überlebenswichtig geworden sind.

Technologische Trends und Transformation

In den vergangenen 20 Jahren hat die technologische Entwicklung die Druckindustrie grundlegend verändert.

Die Branche befindet sich in einem digitalen und strukturellen Wandel, der sowohl die Produktionsprozesse als auch die angebotenen Produkte und Dienstleistungen betrifft.

Im Folgenden die wichtigsten Technologietrends:

Digitalisierung der Arbeitsabläufe:

Bereits in den 2000er Jahren wurden klassische analoge Prozesse durch digitale Technologien ersetzt.

Der Übergang zu Computer-to-Plate-Belichtung, digitale Arbeitsflows (z. B. PDF-Workflow, digitales Ausschießen) und Softproofing hat die Druckvorstufe weitgehend automatisiert. Heute sind Druckvorstufe und Produktion eng IT-gestützt verzahnt.

Die schnelle Verfügbarkeit digitaler Inhalte hat die Produktion effizienter gemacht, aber auch das Kundenverhalten verändert:

Viele bisher gedruckte Inhalte (Formulare, Kataloge, Verzeichnisse) wurden durch Online-Medien ersetzt. Dieser Medienwandel führte zu rückläufigen Auflagen bei Zeitungen, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen, worauf Druckereien mit Anpassungen reagieren mussten.

Digitale Technologien eröffnen neue Geschäftsfelder, etwa Web-to-Print-Anwendungen, bei denen Kunden Druckprodukte online gestalten und bestellen können. Die Druckdaten-Verarbeitung in der Cloud und automatisierte Workflows ermöglichen es Druckereien, Aufträge in sehr kurzer Zeit und mit minimalem manuellem Aufwand abzuwickeln.

Insgesamt hat die Digitalisierung zu einer deutlichen Effizienzsteigerung geführt – gemessen etwa daran, dass der Umsatz pro Beschäftigten seit 2000 erheblich gestiegen ist.

Automatisierung und Industrie 4.0:

Parallel zur Digitalisierung hat die Automatisierung massiv zugenommen.

Moderne Druckmaschinen und Weiterverarbeitungslinien sind hochautomatisiert und können mit geringerer Personalzahl betrieben werden.

Beispiel:

Im Rollenoffsetdruck übernehmen heute Rollenwechsler, Farbmess- und Regeltechnik, automatische Plattenwechsel und Roboter in der Weiterverarbeitung die früher manuellen Tätigkeiten.

In Akzidenzdruckereien (z. B. Flyer, Geschäfts- und Werbedrucksachen) sind vollautomatische Zuschnitt-, Sammelheft- oder Versandstraßen im Einsatz.

Diese Automatisierung sorgt dafür, dass trotz sinkender Gesamtauflage die Produktivität steigt und kleinere Losgrößen wirtschaftlich produziert werden können.

Aktuell hält auch Industrie 4.0 Einzug: Maschinen werden vernetzt, Wartungen proaktiv geplant und Produktionsdaten in Echtzeit ausgewertet.

Einige Betriebe experimentieren mit KI und Robotik in der Fertigung. Diese Entwicklung – „weitere Verkürzung der Produktionszeiten“

und umfassende Workflow-Automatisierung – zählt laut BVDM zu den zentralen Aufgaben der Branche.

Das Ergebnis ist eine zunehmend industrielle Fertigung in der Druckwirtschaft (Trend zur „Druckfabrik“), die Kosten senkt und die Wettbewerbsfähigkeit steigert.

Gleichzeitig stellt das kleinere Betriebe vor Herausforderungen, da hohe Investitionen in neue Technik nötig sind, um mithalten zu können.

Aufstieg des Digitaldrucks:

Der Digitaldruck (v. a. toner- oder inkjetbasiert) hat sich von einer Nischentechnologie in den 1990er Jahren zu einem festen Bestandteil des Druckmarkts entwickelt. Insbesondere im kleinformatigen Werbedruck, personalisierten Direktmarketing und Buchdruck (Print-on-Demand) hat der Digitaldruck große Marktanteile gewonnen. Durch die Möglichkeit, auflagenstarke Drucksachen wirtschaftlich in Kleinstmengen herzustellen, hat der Digitaldruck die klassischen Offsetdruck-Auflagen erheblich kannibalisiert, soweit es um kurze Runs und schnelle Lieferzeiten geht.

Branchenstudien sagten bereits voraus, dass spätestens 2020 der Digitaldruck das dominierende Druckverfahren werden könnte.

In Segmenten wie personalisierte Mailings, Fotobücher oder Kleinauflagen im Verpackungsdruck wächst der Anteil digitaler Verfahren zweistellig.

Trotzdem bleibt der Offsetdruck bei langen Auflagen und hohen Volumina relevant. Der Trend geht zu hybriden Produktionsumgebungen – eine Kombination aus Offset- und Digitaldruck. High-Speed-Inkjet und steigende Qualität reduzieren den Abstand zum Offsetdruck.

2021 wurden nach Corona Zuwächse von 7,7 % im Digitaldruck erzielt. Der Digitaldruck ist der wichtigste Wachstumsbereich der Branche mit Vorteilen wie Personalisierung, Just-in-time-Produktion und kostengünstige Kleinauflagen.

Online-Druckereien und E-Commerce:

Ein prägender Trend der 2000er/2010er ist der Siegeszug der Online-Druckportale.

Firmen wie Flyeralarm, Onlineprinters, wir-machen-druck, Saxoprint etablierten webbasierte Geschäftsmodelle ab 2002.

Kunden können online konfigurieren, Vorlagen hochladen, Designs wählen, Produkt per Versand erhalten. Sammeldruckprinzip: viele kleine Aufträge zusammengefasst → hohe Automatisierung, niedrige Stückkosten. Deutschland ist europäischer Marktführer, z. B. Flyeralarm mit ~2.500 Beschäftigten, ~400 Mio. € Umsatz. Der Online-Druck hat den Wettbewerb verschärft, traditionelle Druckereien geraten unter Druck.

Folge: Spezialisierung, Servicequalität oder Kooperation mit Online-Plattformen. Marktlandschaft: Wenige große Anbieter bedienen Massenmarkt, kleinere besetzen Nischen. Prozessautomatisierung mit KI und Robotik ist zukunftsweisend.

Du möchtest MEHR ÜBER ONLINE DRUCKEREIEN ERFAHREN

Neue Anwendungen und Crossmedia:

Druckereien setzen auf Printprodukte mit Mehrwert – unter dem Stichwort „Printplus“.

Beispiele: Augmented Reality, gedruckte Elektronik (z. B. RFID-Chips, gedruckte Displays), Video-in-Print, Sense-Print.

Ziel: haptisch-digitale Erlebnisse schaffen. Verbreitung von Crossmedia-Dienstleistungen: Kombination aus Print und Online, z. B. personalisierte Drucksachen + Online-Kampagnen oder E-Paper aus einer Datenquelle. Wandel zum Mediendienstleister erfordert neue Qualifikationen (z. B. Medientechnologe Digitaldruck). Investitionen in IT-Services, Datenmanagement und Beratung sichern die Zukunftsfähigkeit der Branche.

Verpackungsdruck und neue Märkte:

Verpackungen und Etiketten sind Wachstumsbereiche.

Während Akzidenz- und Editorialdruck unter Druck stehen, wächst der Verpackungsdruckmarkt – dank E-Commerce, Branding und höherer Ansprüche an Verpackungen. Flexibler Verpackungsdruck, Etiketten, Faltschachteln: solides Wachstum. Trends: Sicherheitsdruck, individualisierte Verpackungen. Viele Akzidenzdruckereien investieren um → krisenfester Bereich. Digitaldruck im Verpackungssektor gewinnt an Bedeutung, z. B. für personalisierte Aktionen und Kleinauflagen. Fokus auf neue Märkte = Zukunftsstrategie. Auch 3D-Druck (Additive Manufacturing) erschließt technologiefremde Felder.

Branchenrealität 2025:

Gedruckte Medien werden weniger Massenartikel, sondern spezialisierte Qualitätsprodukte mit Veredelung, Interaktivität und Personalisierung.

Technologische Veränderungen formen neue Geschäftsmodelle.

Deutschland im europäischen Vergleich:

Deutschland zählt zu den größten Druckmärkten Europas, neben UK, Frankreich, Italien.

~7.000 Betriebe, ~115.000 Beschäftigte (2021), ca. 20 % der europäischen Druckleistung. EU-Drucksektor rückläufig: derzeit ~120.000 Unternehmen, ~770.000 Beschäftigte (v. a. Kleinbetriebe, Ø 18 Mitarbeiter). 90 % der europäischen Druckereien haben <10 Beschäftigte.

Marktstruktur EU-weit ähnlich wie in Deutschland. Rückgang der Beschäftigtenzahlen: 2005 >1 Mio. Beschäftigte, heute nur noch ~¾ davon.

Umsatz in Europa: 80–90 Mrd. € pro Jahr. EU-weit ähnliche Herausforderungen – kein Land ist allein prägend.

Gemeinsamkeiten:

In nahezu allen westeuropäischen Ländern kämpft die Druckindustrie mit Überkapazitäten und Preisdruck infolge sinkender Auflagen und Konkurrenz durch digitale Medien.

Die Nachfrage nach klassischen Druckerzeugnissen (z. B. Zeitungen, Kataloge, Werbedruck) ist europaweit rückläufig, was zu Schrumpfungsprozessen führte.

Große Druckkonzerne mit europäischer Präsenz (z. B. Cimpress/Vistaprint, Bertelsmann Arvato, Walstead, Circle Media) konsolidieren den Markt grenzübergreifend.

Gleichzeitig bestehen viele kleine, lokal tätige Druckereien, v. a. in Ländern mit dezentraler Wirtschaftsstruktur.

Der Strukturwandel – Wegfall von Betrieben und Arbeitsplätzen – verlief in Ländern wie Großbritannien, den Niederlanden oder Skandinavien ähnlich wie in Deutschland, teils sogar noch drastischer.

Südeuropäische Länder erlebten ab der Finanzkrise 2008 erhebliche Einbrüche, von denen sie sich nur teilweise erholt haben.

Osteuropa hingegen verzeichnete Zuwächse: Länder wie Polen, Tschechien oder die Türkei haben ihre Druckindustrien modernisiert und Aufträge aus Westeuropa gewonnen.

Besonders der Exportdruck (z. B. Buchproduktionen, Verpackungen) hat sich nach Osteuropa verlagert – aufgrund niedrigerer Lohn- und Betriebskosten.

Dieser Trend wird von der EU kritisch beobachtet, da die Konkurrenz aus Niedriglohnländern die Märkte unter Druck setzt.

Auch asiatische Druckereien (z. B. China, Indien) erfüllen heute westliche Qualitätsstandards und steigerten ihren Exportanteil massiv – die Importe aus China in die EU haben sich binnen eines Jahrzehnts vervierfacht.

Unterschiede:

Trotz vieler Parallelen gibt es unterschiedliche Schwerpunkte:

- In Osteuropa ist der Druck oft verlängerte Werkbank für Westeuropa (z. B. polnische Druckereien drucken deutsche Zeitschriften)

- In Deutschland liegt der Fokus auf Werbedruck und Kataloge (~37 % Anteil am Produktionsvolumen)

- In Großbritannien ist der Zeitschriften- und Verlagsdruck stärker

- Frankreich hat eine fragmentierte Struktur mit kleineren Kunst- und Buchdruckereien

- Italien und Spanien sind stark im Verpackungsdruck (v. a. Mode, Lebensmittel)

- Finnland und Schweden haben kleinere Binnenmärkte, sind aber führend in der Papierproduktion

Deutschland als Technologielieferant:

Deutschland spielt eine besondere Rolle als Maschinenbauer und Technologielieferant der Branche.

Hersteller wie Heidelberg, Koenig & Bauer, manroland sowie HP Indigo (Entwicklungsstandort) prägen die technische Ausstattung vieler europäischer Druckereien.

Technologische Trends werden daher oft zuerst in Deutschland adaptiert.

Beispiel: Online-Druckereien „made in Germany“ (z. B. Flyeralarm, Onlineprinters) liefern heute europaweit.

Zukunftsfragen und ökologische Transformation:

Alle Länder stehen ähnlichen Fragen gegenüber:

- Die EU fordert, dass gedruckte Produkte in puncto Umweltschutz den gleichen Anforderungen entsprechen wie andere Industrien (Green Printing):

- betrifft Druckfarben, Chemikalien, Papier

- Wie kann Print im digitalen Zeitalter bestehen?

- Wie gelingt der ökologische Wandel? (Nachhaltigkeit, Recyclingfähigkeit, Energieeffizienz)

- Zusammenarbeit auf EU-Ebene, z. B. in Branchenverbänden wie Intergraf

Zusammenfassung:

Deutschlands Druckereimarkt ist ein Mikrokosmos der europäischen Entwicklung:

Eine ehemals wachsende Branche (1990er) ist in eine Phase der Konsolidierung und Schrumpfung übergegangen.

Deutschland hat aufgrund seiner Größe und Exportorientierung noch viele international wettbewerbsfähige Druckereien.

Die europaweiten Trends:

- Rückgang der Volumina

- Verlagerung auf Verpackung und Digitaldruck

- Konzentration auf weniger Betriebe

sind in Deutschland besonders ausgeprägt, z. B. durch eine starke Onlineprinter-Landschaft.

Ausblick und zukünftige Herausforderungen

Die Druckindustrie Deutschlands hat in 20 Jahren einen tiefgreifenden Wandel erlebt. Wirtschaftlich hat sie sich stark verkleinert und neu ausgerichtet. Technologisch hat sie sich modernisiert und digitalisiert. Dieser Transformationsprozess wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen.

Für den zukünftigen Erfolg der Branche lassen sich folgende Perspektiven und Aufgaben formulieren:

Weiterführung der Konsolidierung: Es ist zu erwarten, dass die Zahl der Betriebe weiter leicht sinken wird, da der Margendruck hoch bleibt und Nachfolger für kleine Betriebe fehlen (demografischer Wandel). Synergien durch Fusionen und Übernahmen werden weiterhin gesucht. Gleichzeitig entstehen vereinzelt neue Geschäftsmodelle (Start-ups etwa im Bereich Web-to-Print für Endverbraucher oder hochspezialisierte Druckdienstleistungen), die Marktlücken füllen könnten. Der Strukturwandel dürfte sich insgesamt aber eher als allmählicher Konzentrationsprozess fortsetzen, ohne dass es zu Monopolbildungen kommt – dazu ist der Markt nach wie vor zu divers und kundennah.

Diversifizierung und Spezialisierung: Druckereien werden verstärkt in Marktnischen ausweichen, die weniger von digitaler Substitution betroffen sind. Dazu gehören z. B. Luxus- und Kunstdruck, individuelle Buchproduktionen, personalisiertes Direktmarketing (trotz digitaler Alternativen zeigt sich z. B. Direct Mail als relativ resilient) und natürlich der erwähnte Verpackungsbereich. Der Trend zur Spezialisierung (Trend Nr. 2) wird kleineren Betrieben helfen, sich vom Massenmarkt abzusetzen. Kooperationen unter spezialisierten Druckern (Netzwerke) können dabei ein Weg sein, ein breiteres Leistungsspektrum anzubieten, ohne die eigene Nische zu verlassen.

Innovation und neue Technologien: Die Druckindustrie wird weiter auf Technologie-Innovation setzen müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dazu zählt die Integration von Druck mit digitalen Technologien (z. B. gedruckte Elektronik, smart packaging, AR-Anwendungen) sowie die Optimierung von Prozessen durch KI und Datenanalyse. 3D-Druck ist ein Sonderthema – klassische Druckereien werden sich wohl kaum massenhaft in 3D-Druckdienstleister verwandeln, aber sie könnten z. B. im Prototypenbau oder beim Erstellen von individuellen Werbemitteln (Merchandise, Give-aways aus dem 3D-Drucker) aktiv werden.

Wichtig ist auch die Weiterentwicklung des Digitaldrucks: Hier stehen z. B. Nanographic Printing, High-Speed-Inkjet und neue Tonertechnologien in den Startlöchern, die Qualität und Wirtschaftlichkeit nochmals steigern dürften. Druckmaschinenhersteller arbeiten an noch flexibleren, automatisierten Anlagen, die Rüstzeiten minimieren und praktisch „on-the-fly“ zwischen Aufträgen wechseln können – ideal für die Print-on-Demand-Welt. Solche Technologien werden nach und nach Einzug halten und die Druckerei der Zukunft einem hochvernetzten Produktionsbetrieb annähern.

Fachkräftesicherung und Wissenstransfer: Angesichts des demografischen Wandels und des raschen Technologiefortschritts muss die Branche in Ausbildung und Weiterbildung investieren. Die traditionellen Berufsbilder (Drucker, Buchbinder etc.) haben sich bereits zu Medientechnologen gewandelt; künftig werden vermehrt IT-Kenntnisse, Farbmanagement, Datenhandling und prozessübergreifendes Denken gefragt sein. Die Betriebe sind gefordert, attraktiv für junge Leute zu bleiben – beispielsweise durch Angebote in neuen, spannenden Feldern (wie crossmedia, 3D, Design-Services). Gleichzeitig sollte das in älteren Generationen vorhandene Erfahrungswissen (z. B. in Farb- und Materialkunde) an den Nachwuchs vermittelt werden, um Qualitätsstandards zu halten. Der bereits spürbare Fachkräftemangel (u. a. Drucker, Maschinenführer) könnte sich sonst verschärfen.

Nachhaltigkeit und Kostenfaktoren: Die Druckbranche wird sich verstärkt mit ökologischen Anforderungen auseinandersetzen müssen. Das betrifft zum einen regulatorische Vorgaben (Chemikalienverordnung, Emissionsschutz, Recyclingquoten) und zum anderen Kundenwünsche. Immer mehr Auftraggeber verlangen nachhaltig produzierte Drucksachen – etwa klimaneutraler Druck, zertifizierte Papiere, mineralölfreie Farben. Druckereien, die hier proaktiv handeln, können sich Marktchancen sichern. Allerdings stehen dem steigende Kosten (für Energie, Rohstoffe) entgegen – wie besonders 2022 deutlich wurde: Explodierende Papier- und Energiekosten haben die Margen stark belastet. In Zukunft wird es darauf ankommen, durch Effizienzmaßnahmen (Stromeinsparung, eigene PV-Anlagen, Wärmerückgewinnung) und cleveren Einkauf diese Kosten zu beherrschen. Auch Kreislaufwirtschaft (Recycling von Papierabfällen, Wiederverwertung von Makulatur) und druckformlose Technologien (zur Reduktion von Rüstabfällen) könnten an Bedeutung gewinnen.

Print im Medienmix positionieren: Schließlich muss die Branche aktiv daran arbeiten, den Wert von Print im digitalen Zeitalter zu kommunizieren. Zahlreiche Studien zeigen, dass gedruckte Werbung und Informationen noch immer wirkungsvoll sind – z. B. genießen Print-Mailings eine höhere Beachtung und mehr Vertrauen als E-Mails, und viele Konsumenten schätzen haptische Kataloge. Diese Stärken von Print (Werthaltigkeit, Haptik, Langlebigkeit) gilt es hervorzuheben. Die Zukunft von Print liegt vermutlich weniger in Massenauflagen, sondern in qualitativ hochwertigen, individualisierten Produkten, die in eine Gesamtkommunikationsstrategie eingebettet sind. Druck- und Medienunternehmen werden daher zunehmend als Berater auftreten, die ihren Kunden helfen, Print und Digital optimal zu verzahnen (Stichwort: „Print und Online im Mix“). Gelingt dies, bleibt Print ein essenzieller Teil des Marketing- und Informationsmix, wenn auch in veränderter Form.

Fazit:

Der deutsche Druckereimarkt hat eine beeindruckende Anpassungsleistung erbracht – von der Bleisatz-Ära über den Offsetboom der 1990er hin zur digitalen Vernetzung von heute. Die letzten 20 Jahre waren von Rückgang und Erneuerung gleichermaßen geprägt. Zwar sind viele einstige Volumenfelder (Zeitungsdruck, einfache Akzidenzen) eingebrochen, doch andererseits haben sich neue Bereiche wie Onlineprint, Verpackungsdruck und digital-personalisierte Druckprodukte etabliert.

Im europäischen Kontext steht Deutschland nach wie vor gut da, muss aber denselben externen Herausforderungen begegnen. Entscheidend wird sein, dass die Branche weiterhin innovationsfähig und flexibel bleibt. Druckereien, die Nischen besetzen, Technologien integrieren und Kunden ganzheitliche Lösungen bieten, werden auch zukünftig erfolgreich sein.

Insgesamt wird der Druck weiterhin eine wichtige Rolle spielen – wenn auch nicht mehr als Massenmedium, so doch als unverzichtbares Qualitäts- und Dienstleistungsprodukt in vielen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft. Die Druckindustrie 2025 ist kleiner, digitaler und vielseitiger als 2005, aber sie behauptet ihren Platz im Medienmix durch stetige Weiterentwicklung und Spezialisierung.

Die kommenden Jahre werden zeigen, wie Print und digitale Kommunikation noch enger zusammenwachsen und welche neuen Möglichkeiten daraus entstehen – die deutsche und europäische Druckbranche ist jedenfalls bereit, diesen Wandel aktiv mitzugestalten.

Quellen: Branchenberichte und -statistiken des Bundesverbands Druck und Medien (BVDM), Daten des Statistischen Bundesamts und der Bundesagentur für Arbeit, Fachpublikationen (Druckmarkt, print.de) sowie EU-Branchenstudien und -Mitteilungen. Die in den Abbildungen dargestellten Werte basieren auf diesen Quellen. Zusätzlich wurden die Unternehmensdaten der Creditsafe-Datenbank ausgewertet, um die Marktstruktur und Größenklassen zu veranschaulichen.